2015.05.19

ハタチ基金 助成先団体の「公益社団法人 チャンス・フォー・チルドレン」。東日本大震災発生直後に設立し、被災した地域の子どもたちを長期的に支援しています。

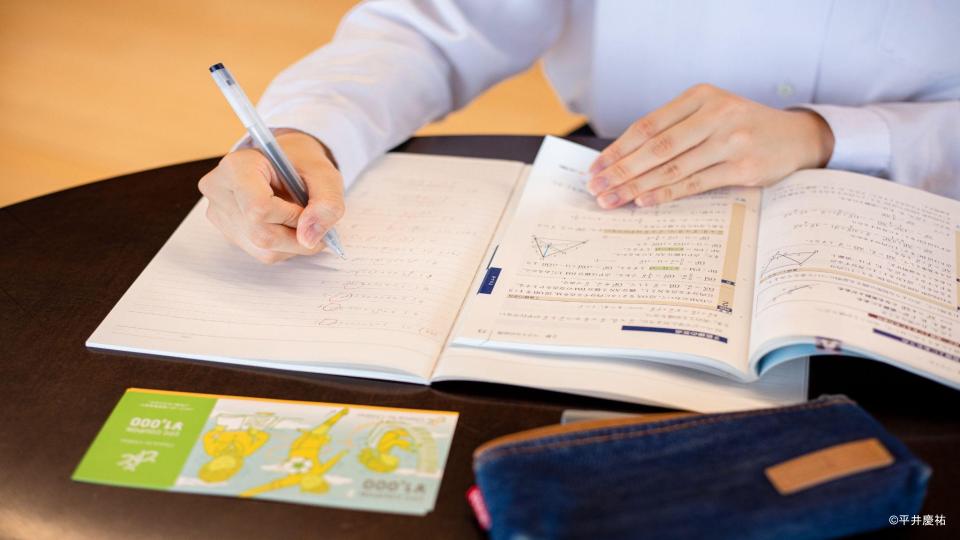

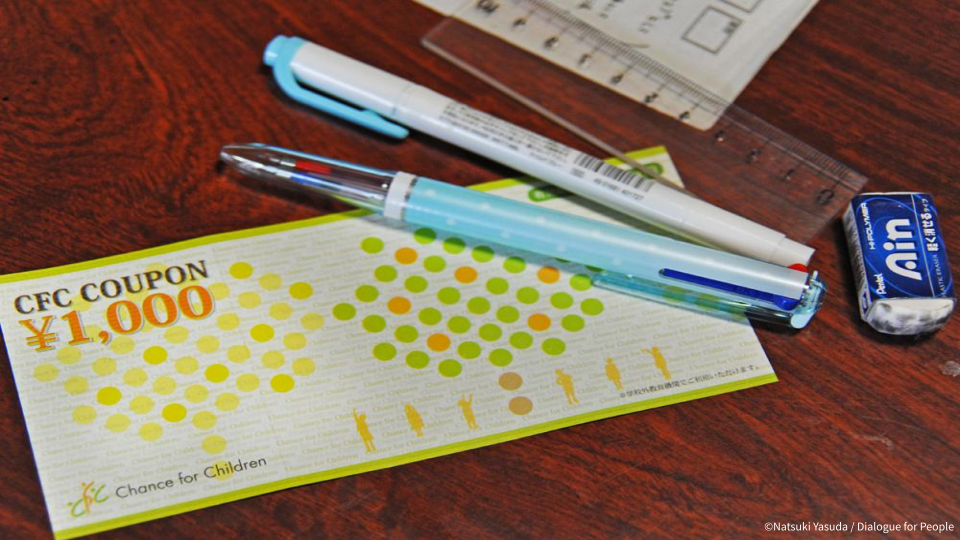

経済的に困窮する家庭の子どもに対して、学習や文化・スポーツ、体験活動等で利用できる「スタディクーポン」を提供し、すべての子どもたちが学ぶ機会をもてる社会になることを目指しています。

今回は、チャンス・フォー・チルドレンに大学生ボランティアとして関わり、現在は職員として活動を続ける近藤有希さんに、長期的に支える中で見えてきた子どもたちの変化を伺いました。

チャンス・フォー・チルドレン 近藤 有希(こんどう ゆき)さん

高校生の頃、東日本大震災を経験。大学時代に大学生ボランティア(ブラザー・シスター)としてチャンス・フォー・チルドレン(以下、CFC)に参画。卒業後、福祉関係の企業で勤務した後、2018年にCFCに入職。CFC仙台事務局にて、クーポン利用者の相談業務や仙台でのボランティアコーディネートを担当している。

東日本大震災の影響で生まれる「教育格差」

東日本大震災によって、多くの家庭が経済的に困難な状況に追い込まれました。なかでも、ひとり親家庭や、持病や障害をもつ家族がいる世帯では、十分な回復が難しく、貧困状態が長期化・固定化しているケースが目立ちます。

また、こうした貧困の長期化は、子どもたちの心の不安定さや、震災によるトラウマ、不登校といった問題を引き起こし、家族全体が抱える課題をさらに複雑にしています。

親の経済的貧困は、子どもたちから学習やさまざまな体験の機会を奪う原因となります。特に日本では、家庭が負担する教育支出の約6~7割を学校外活動費(学習塾や習い事等の費用)が占めており、世帯年収の多寡による教育機会の格差が、“放課後”で生まれやすいのが現状です。

こうした教育機会の格差は、やがて子どもの学力・進学格差を生み、将来的には職業選択にも影響を及ぼしてしまいます。その結果、貧困の連鎖が世代を超えて続くことになります。

“放課後”の教育格差の解消が「貧困の連鎖」をなくす

「多様な学びを すべての子どもに」というミッションのもと、経済困窮家庭の子どもに対して、学習塾や習い事などの学校外教育機関で利用できるスタディクーポンを提供しています。放課後の教育格差を解消することが目的の取り組みです。

ハタチ基金からの助成をはじめ、多くの方々の温かいご支援のおかげで、これまでに累計で6,347人(2024年3月現在)の子どもたちを支援することができました。

大学生ボランティアも、子どもたちが安心して学べる環境を支えています。

子どもと年齢の近い大学生は、子どもたちにとってのロールモデルとなるほか、学習や進路、日常生活など様々な話に耳を傾け、寄り添ってくれる「お兄さん・お姉さん」のような存在です。

大学生ボランティアとの面談を受けた子どもからは、「学習や進路だけでなく、精神的なサポートも大きな安心感に繋がった」といった声が寄せられています。こうした関わりが、子どもたちの自由な意思決定を支え、安心してクーポンを利用できるようなサポートの役割を果たしています。

スタディークーポンを利用し宮城県石巻市の高校に進学した 菅原ゆいさん(仮名)のエピソード(2022年当時)

宮城県石巻市出身で母親と二人暮らしのゆいさん。小学校入学直前に東日本大震災で被災。中学2年からスタディークーポンを利用し、地元の学習塾へ通いました。

ゆいさんの夢は昔から変わらず看護師になることでした。心臓の持病で手術や入院を経験したことがきっかけです。

「幼い頃、手術で痛い思いをしていた時に、看護師さんが『大丈夫だよ』って支えてくれて。かっこいいなあと思いました。」

中学に入った頃にはすでに志望校が決まっていました。看護系の進学に強い高校です。 中学の先生は忙しそうで、なかなか勉強の質問がしづらく、友人たちが塾に通い始める中でも一人で勉強を続けました。 母親からは「塾に行けるようにママ頑張るから。もう少し待ってて。」と声をかけられましたが、「いいんだよ、自分で頑張る。」と伝えました。家庭を一人で支える母親のことが気になっていたからです。

そんな時、CFCのスタディクーポンを知ってすぐに申し込みました。結果が気になり、毎日郵便受けを確認する日々。そして、1通の封筒が届きました。「え、待って待って」と、勢いよく封を開けると、スタディクーポン利用決定の通知でした。「チャンスをもらえた」と飛び跳ねて喜んだそうです。

学習塾に通い始めると、それまでわからなかった問題が理解できるようになりました。「やる気も成績も、全然変わりました。」と話すゆいさん。厳しくも優しい塾の先生の支えもあり、無事志望校に合格することができました。

高校2年になった今も、看護学校への進学に向けて、クーポンを利用しながら塾に通っています。

「通院している病院で看護師として働くのが夢。恩返しがしたい。」

勉強だけではない“多様な学び”を届けるために

スタディクーポンは、学習塾や家庭教師、通信教育等に限らず、スポーツ、文化芸術活動の習い事やキャンプといった「体験」を通じた学びの場にも利用することができます。子どもたち一人ひとりの興味関心や特性に応じて、自由に利用先を選択することができます。

一方、毎年定員を上回るクーポンの利用希望が寄せられる中、緊急度の高い受験生に優先的にクーポンを提供せざるを得ない事情もあり、スタディクーポンの9割以上は受験対策や補習授業などの教科学習に使用されてきました。

10年以上にわたる活動を振り返った時、現在のスタディクーポンの仕組みだけでは、私たちが団体設立時に思い描いた「多様な学び」を届けることができないのではないかと、課題意識を感じていました。

そのような課題がある中で、2022年より子どもの体験奨学金事業「ハロカル」を開始しました。「ハロカル」には「Hello Culture(文化との出会い)、 Hello local(地域との出会い)」という思いが込められています。

主に経済困窮家庭の小学生を対象に、スポーツや文化芸術、キャンプ等、さまざまな地域の体験の場で利用可能な奨学金を提供する取り組みです。

現在は、全国4つの地域(東京・沖縄・岡山・北海道)で活動を展開しています。それぞれの地域では、子ども・家庭支援に取り組むNPO等と協働し、子どもたちを地域の多様な体験の場につなぐことを通じ、地域ぐるみで子どもたちを見守る仕組みづくりに取り組んでいます。

長期的な活動のノウハウが 熊本、能登などの被災地を支える

東日本大震災をきっかけに、これまで見過ごされがちだった子どもの貧困やひとり親家庭などの社会課題が、より明確に可視化されるようになりました。

こうした課題と向き合い、長期にわたって支援を続けてきたからこそ、私たちは、短期的な支援だけでは解決が難しく、継続的に寄り添う取り組みが不可欠であることを実感しています。

また、震災から時間が経ち、当時の記憶が薄れつつある子どもたちもいますが、今でも、不登校や進学に関する悩みなど、中高生が抱える課題は依然として存在しています。そのため、震災復興支援にとどまらず、子どもたちの未来に寄り添い続ける支援の必要性をあらためて実感しています。

長期的な活動を通じて培った子ども支援のノウハウは、他の災害被災地でも役立てることができています。

2016年の熊本地震、2018年の西日本豪雨では、東北での被災地支援の経験を活かし、現地の団体や自治体と連携してスタディクーポンを提供しました。

長期的に取り組んできたからこその、利用者募集のノウハウや制度の仕組みが蓄積されており、必要なタイミングで、スムーズに支援を届けることができました。

さらに、2024年に発生した能登半島地震においては、現地を視察し、被災された方々や支援団体から直接お話を伺いました。そこで寄せられた声をもとに、学習塾や習い事に加えて、通常のスタディクーポンでは対象外だった部活動の一部費用にも活用できるよう制度に拡充しました。

これにより、現地の子どもたちが抱える幅広い困難に寄り添った支援が可能となりました。

かつて支援を受けた子どもたちが今では大学生ボランティアとして団体に関わってくれたり、自ら塾を開き、スタディクーポンの利用先として参加してくれるなど、一緒に子どもたちを支える仲間になる動きも生まれています。

震災を経験した、ある子どもは、地域の活性化に関心を抱き、その分野を学べる大学へと進学。地元で働く夢を抱くようになりました。「やりたいこと」が見つかり、実現に向けて歩み出す子どもたちを支えられたことを、私たちはとても嬉しく思っています。

すべての子どもたちに学びの機会を届けるために

現在も、スタディクーポンの利用を希望する子どもたちは数多くいますが、すべての子どもに届けられていないのが現状です。14年間の活動を通じて、関東・関西・東北における応募者の中から、累計で1万人以上の子どもたちが落選しています。

今後も教育格差の問題や子どもたちの現状を社会に発信し続け、子どもたちの学びを社会全体で支える意識を醸成していけるように努めていきます。

また、子どもたちが通える塾や習い事の選択肢をもっと多様にする必要性も感じています。

現在、東北エリアでは約1,000教室がスタディクーポンの利用先となっていますが、たとえば発達障害を抱えているなど、貧困以外にも複雑な背景を持つ子どもたちに対応できる教室は、まだまだ不足しています。子どもたち一人ひとりが特性や事情に応じ、多様な学びの場にアクセスできる環境を整えていくことも、大きな課題です。

さらに、子どもたち一人ひとりの状況を丁寧に把握するための、個別のヒアリングの強化も重要だと考えています。

実際に、保護者の方から「実は子どもが不登校である」「進路について強い不安を抱えている」といった相談を受けることが少なくありません。

しかし、現状では個別事情を十分に聴取できる体制が整っておらず、それに基づく支援(たとえば大学生ボランティアとの定期的な面談など)にもつながっていないのが実情です。

現場での実感を踏まえ、今後も継続的に、子どもたち一人ひとりの多様なニーズに寄り添った支援ができるよう取り組んで参ります。

2015.05.19

2013.06.15

2019.07.19